◉プロジェクトの概要

これからも社会に求められつづける会社でありつづけるためには、新たな価値創造が必要不可欠。そのような状況のなか着目したのが、製造ラインにおける「検査工程」です。製造現場では、品質を担保するために検査が必要となりますが、いまだに目視による外観検査が主流です。この工程をAI技術で自動化することで、人を負担の大きい業務から解放しながら、製造現場の人手不足を解消していく。製造業の未来を明るく照らすプロダクト開発の軌跡を紹介します。

◉この記事のポイント

- 企業のパーパスやビジョンを照らしあわせ、新しい事業を模索する。

- 目的を達成するための、大胆な目標を設定する。

- 同志のような、心強いパートナーを見つける。

- プロジェクトのコアには、熱い想いを持った自社メンバーを据える。

◉この記事の見出し

- ひとりのエゴからはじまった新規事業

- 技術の民主化に向けた、大胆な目標

- AI外観検査の成果を製造業全体へ広げる

◉プロジェクトメンバー

(株)ソミック石川取締役副社長COO、(株)ソミックマネージメントホールディングス 取締役、(株)ソミックトランスフォーメーション共同代。2019年にソミックに参画。変革のリーダーシップをとっている。

㈱ソミックトランスフォーメーション AI事業開発室室長。2023年入社。製品外観検査のAIによる自動化など新規事業につながるAI開発を推進している。

◉パートナー

製造現場の目視検査の課題にAIで挑む「AI外観検査」の共同開発を行っている。

ひとりのエゴからはじまった新規事業

年間4億個。これは、私たちが製造しているボールジョイントの個数です。この4億個という膨大な量に加えて、重要保安部品であるボールジョイントには、非常に高い品質が求められます。この膨大な量と高い品質は、熟練の検査員たちによる検査工程によって成り立っています。プロジェクトの発起人である大倉がこの「検査工程」の仕事を見たとき、「この検査工程がソミック品質を生み出す源泉であることを再認識すると同時に、これは正直キツすぎる。この仕事を当たり前にさせてしまっている自社、ひいては業界への怒り、憤り」を感じたと言います。

製造における「検査工程」は、何も私たち特有のものではなく、モノづくりの現場には必ず存在している工程です。ですが、もしそこに次の世代、あるいはさらにその次の世代にとっての「負」があるならば、「次世代へ笑顔をつなぐ」というパーパスを掲げる私たちが、目を背けるわけにはいかない。自社の社員はもちろん、業界全体、社会全体のためにも、技術革新を起こし、人を負担の大きな仕事から解放したい。そのような想いから、「AI外観検査」のプロダクト開発は始まりました。

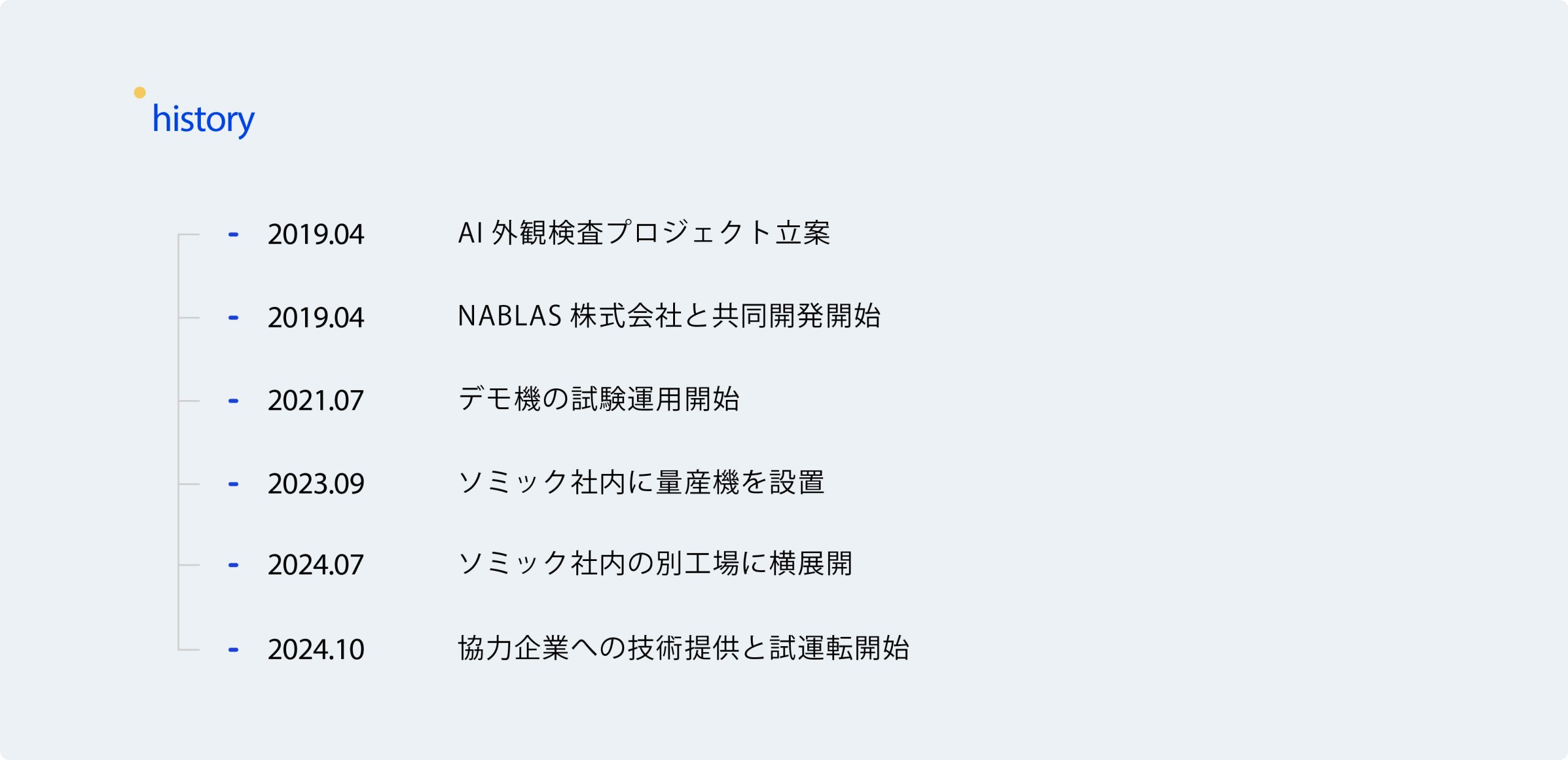

とはいえ、私たちはモノづくりの専門家でありますが、AIに関してまったくの素人です。しかし幸いなことに、縁あって、日本のAI研究の最先端である東大発のスタートアップNABLAS株式会社とつながることができ、共創パートナーとしての関係を築くことができました。これにより、「モノづくりの専門家であるソミック」と「AIの専門家であるNABLAS株式会社」が互いの強みを生かしてプロジェクトは一気に進展していきました。

技術の民主化に向けた、大胆な目標

プロジェクトはまず社内の検査工程を対象に開発が進められましたが、当初から、事業化することで広く世の中に普及させていくことを狙いとしていました。そこにはもちろん、私たちの新規事業としての側面もありますが、「次世代へ笑顔をつなぐ」ためには、業界全体に技術を普及させ、社会を変えていかなくてはという強い想いがありました。

その想いの実現のため、私たちは2つの大胆な目標を掲げました。

ひとつは、ソフトウェアの開発予算を、会社の規模に見合った金額におさえること。当時、数十億円規模の開発費を投じた外観検査機が存在していたのですが、その高価な価格設定から、世の中に広まってはいませんでした。業界全体に普及させるためには、高額なプロダクトであってはならない。できるだけ低価格に抑えるために、開発費を抑える必要があったのです。

二つ目は、「もっとも難しい問いから挑む」ということ。AIにとって、もっとも困難な課題を開発段階でクリアできていれば、それ以外の課題に対する汎用性も高くなり、結果的に他の企業にも普及しやすくなると考えました。一般的にAIは平面に強く、立体物が対象になると、圧倒的に状況を把握することが難しくなると言われています。私たちの主力製品であるボールジョイントは、立体的で球状の部分があり、しかも穴が空いていて、穴の内側はのぞきこまないと見ることができません。つまり、ボールジョイントの外観検査は「オリンピック級」の難しさなのです。世界でも例を見ない最高レベルの難易度から、プロジェクトはスタートしました。

大胆な目標を掲げたプロジェクトはその初期段階から、困難の連続でした。

無数の「隠れ要件」の問題

プロジェクトの初期段階では、ソミック側が現場の担当者を交えながら外観検査への要件を言語化、それに基づきNABLASがシステム開発を行い、それをソミック側で現場に試験導入するという形で進められていました。

ですが、ある程度の検証が進むと、プロダクトの改善がパタリと止まってしまったのです。その原因は、現場担当者が「勘・コツ・経験」から無意識に行なっている、無数の「隠れ要件」の存在でした。AIで検査をするためには、ひとつひとつの要件に対する明確な定義が必要となります。ですが、本来は定義しないといけない細部が、現場担当者にとっては「当たり前」過ぎて見逃されており、結果的に、いつまでも求めるレベルのアウトプットにならなかったのです。

そこでNABLASはAIエンジニアを浜松の工場に常駐させることを決定。これにより、AIエンジニアと現場の担当者が密にコミュニケーションをとれるようになり、「建前の要件」を超えた「真の要件」を明らかにしていきました。

「完成度100%」へのこだわり問題

冒頭、製造業であればどの企業も検査工程が存在していると書きましたが、日本の製造業の品質水準は高く、とりわけ重要保安部品を生産するソミックの品質水準は非常に高いものとなります。そのため、AI外観検査機に対しても極めて高い精度が求められてきました。

今回の「AI外観検査機」開発プロジェクトを通じて、私たちはあらためて、現場で日々検査に携わる熟練者の「眼」のすごさ、その的確で柔軟な「判断力」に感銘を受けました。だからこそ、そのレベルに匹敵する、あるいはそれを超えるAIを生み出すことは当然で、その期待に応えなければならないと強く考えていました。

下野部工場に試験的に導入されているAI外観検査機

しかし、プロジェクトを進める中で、私たちはその固定観念をアップデートすることの重要性に気づきました。初期段階から100%の完成度をAIに求めることが、必ずしも最善ではないということ。そして何より、AIは人間が経験を積んで熟練していくように、多様なデータを学習することで、その判断能力を着実に向上させていく特性があります。この「AIを育てる」という視点に立つと、最初から完璧を目指すのではなく、実践を通じてAIの熟練度を高めていくアプローチが現実的かつ効果的だと考えました。

そこで私たちは、高い品質水準を保つため、まずは「不良品の見逃し(不良品を良品と判定すること)は絶対に防ぐ」ことを大前提としました。その上で、「最初の段階では誤検知(良品を不良品と判定すること)を許容する」という状態からスタートすることにしたのです。

このアプローチにより、AIが不良品と判定したものだけを人間が確認すればよくなります。これにより、例えば年間4億個の検査が必要だったものが、AIの熟練によって2億個→1億個→…と、段階的に削減できるようになります。

このように、私たち自身の固定観念を見直し、AIに対する期待値と活用方法を現実的なものへとシフトすることで、AI外観検査はソミックグループの工場に着実に導入されはじめています。これは、AIという新たな技術と共存し、人間とAIがそれぞれの強みを活かしながら、持続可能なソミック品質を実現するための新たな挑戦であります。

AI外観検査の成果を製造業全体へ広げる

今回のプロジェクトの成功の秘訣を、井上は「AIの専門家とモノづくりの専門家が、ある意味一体となって取り組んだ成果」だと言います。NABLASがソミックと共同開発を決心したことも、井上がソミックトランスフォーメーションに参画したことも「ソミックの、社会を変えてやろうという本気度に魅力を感じた」結果。

ここから言えることは、「本気で社会を変えようという意思に、人は集まってくる」ということかもしれません。逆に言えば、新規事業を起こす時、生半可な覚悟では絶対にうまくいかないということでしょう。

今回のプロジェクトにはもうひとつ、重要な意味があると考えています。それは、浜松という地方都市にある中小企業が、社会の変革につながるイノベーションを起こそうとしているという事実が持つインパクトです。

AIなど最先端のテクノロジーの恩恵が、潤沢な経営資源を誇る大企業にしかないのであれば、それは真の意味で社会を変えることにはつながりません。地方発、中小企業発の技術だからこそ、この国に無数に存在する製造業に広まる可能性を秘めているのではないか。当初掲げた「技術の民主化」は、ここ浜松の地からはじまっていくと、私たちは信じています。