◉プロジェクトの概要

ソミックグループは、特例子会社の枠組みを活用し、障がい者雇用を推進しています。特例子会社であるソミックワンは2017年に設立され、現在、18名の障がいのある社員が働いています。障がいのある社員2名につき1名の指導員を配置するなど、働きやすさに極力配慮しながら、意欲と能力がある人にはグループ内でのステップアップを促進するなど、障がいのある社員にとっての働きがいのある職場を模索しています。

◉この記事のポイント

- 障がい者雇用において重要なのは、まずは雇う側が障がいのある社員への理解を深めること。

- 障がいのある社員にとって、まず必要なのは「働きやすさ」。

- やる気や挑戦心のある障がいのある社員に向けて、仕事の「選択肢」を増やすことで、本当の意味で「働きがい」のある職場を目指すことができる。

◉この記事の見出し

- 障がいのある社員にとって、社会的自立とはどうあるべきか?

- 一人ひとりに、安心できる環境や将来を

- 働きがいや生きがいは、誰にも平等にあってほしい

◉プロジェクトメンバー

(株)ソミックワン代表取締役社長、(株)ソミックエンジニアリング代表取締役社長。1985年入社。障がい者雇用の推進、自立のための施策などを進めている。

(株)ソミックエンジニアリング 管理部部長 2005年入社。ソミック100夢プロジェクト「障がい者への支援拡大プロジェクト」のプロジェクトリーダーを務め、以降、ソミックグループ内の障がい者支援の中心的存在となる。

障がいのある社員にとって、社会的自立とはどうあるべきか?

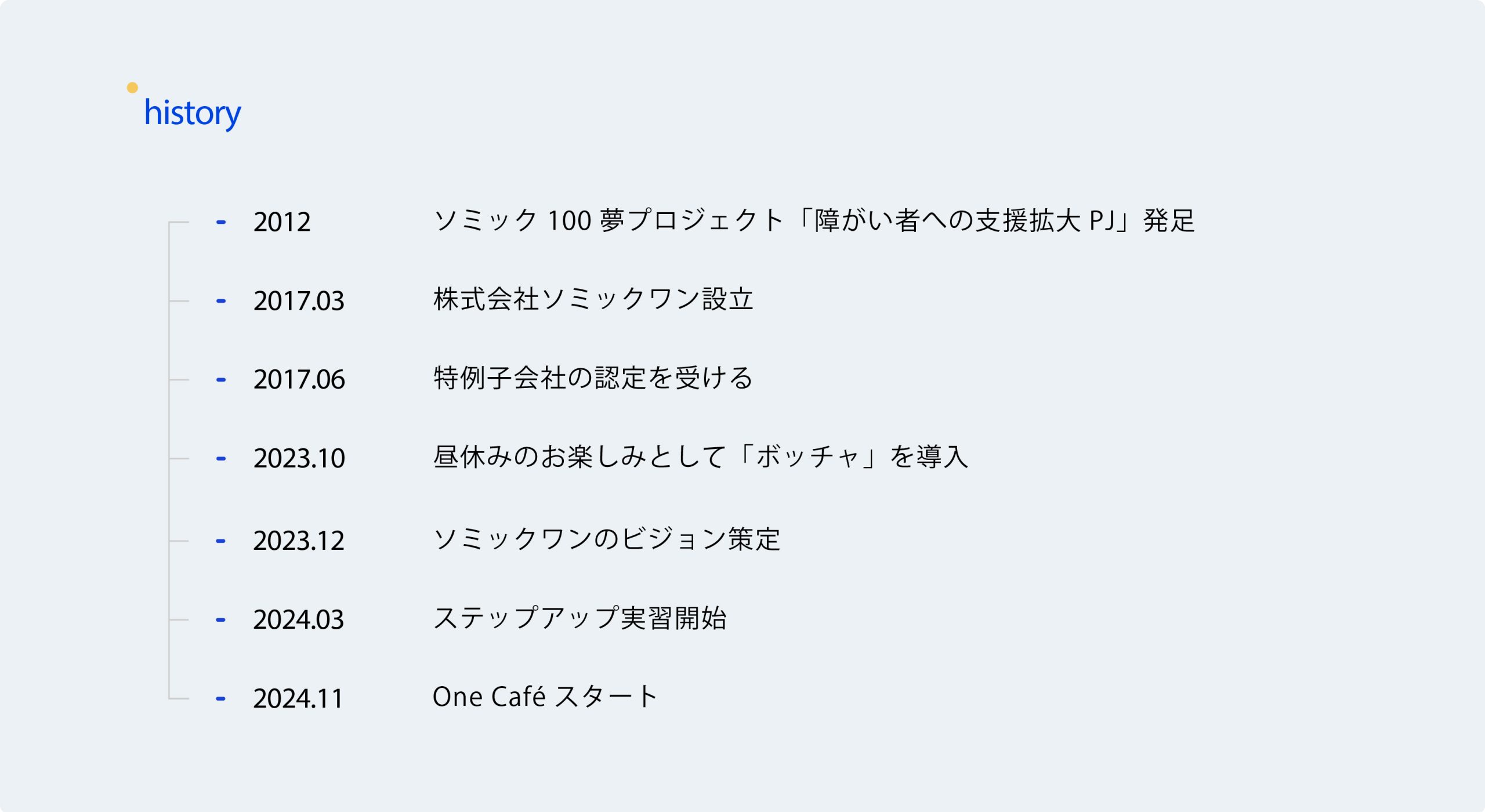

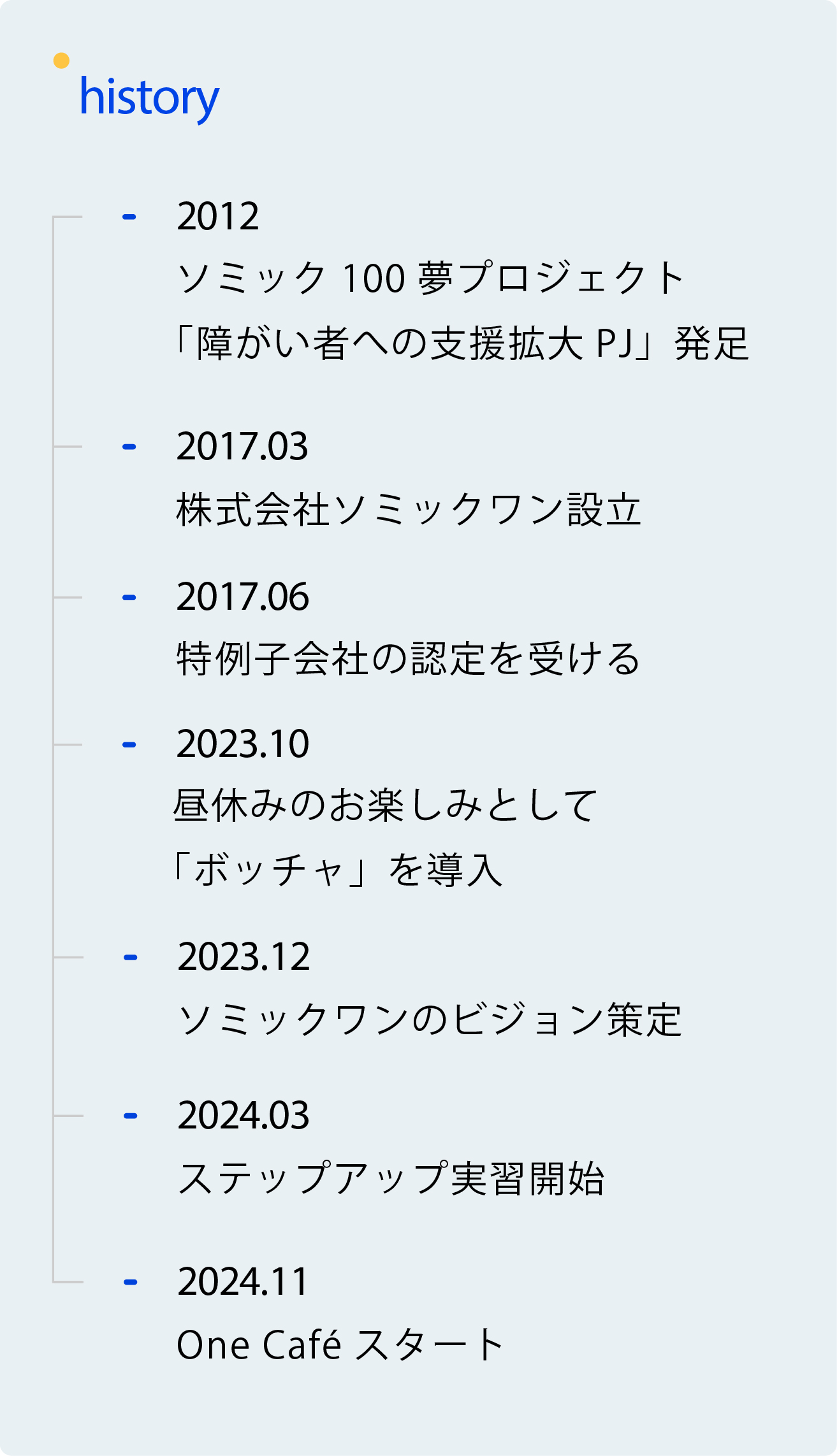

ソミックグループでは、ソミック石川を親会社とし、特例子会社としてソミックワンを2017年に設立。障がい者雇用のグループ適用を受けています。特例子会社とは、障がい者雇用の促進と安定を図るために、障がい者の雇用に特別な配慮を実施する子会社のこと。特例子会社で雇用された障がい者は、親会社やグループ全体の雇用であるとみなされ、実雇用率を算定することが可能になります。

もちろん、ソミックワンは法定雇用率*遵守だけを目的に設立されたわけではありません。そこには、「グループ全体で障がいがある社員の自立を支える」という大きな目標がありました。ただ、掲げてみたはいいものの「真の意味での社会的自立とは何か」という問いに対して、明確に答えられるだけの知識も経験も、私たちにはありませんでした。そこでまずは、法人設立にあたり、スタッフたちは関係各所に学びを求め、障がい者雇用を推進する企業を訪れながら、自分たちなりに「障がい者にとっての社会自立」とは何かを定義していきました。

*全従業員に対して、事業主が一定割合以上の障がい者を雇用しなければならないというルール。2024年4月より2.5%、2026年7月より2.7%へと段階的に引き上げられることが決まっている。

今、ソミックグループが考えている障がい者の社会自立には、二つの要素があります。一つは、人間関係を築きながら、社会の中で役割を持ち、貢献を感じること。もう一つは、支援を受けながらも主体的に判断し、自ら行動を決めていくこと。その要素をまずはグループ全体で共有することで、その実現への意志を固めていきました。

一人ひとりに、安心できる環境や将来を

はじめに取り組んだことは、とにかく障がいのある社員が働きやすい環境を整えること。具体的には、障がいのある社員二名に対し一名の指導員を配置することで、一人ひとりの状況や特性に応じた見守りや指導ができる体制を整え、障がいのある社員が安心して働ける環境づくりに注力していきました。また、障がいのある社員とそうでない社員の、そして障がいのある社員同士のコミュニケーションを促進することを目的に、お昼休みに気軽に参加できる「ボッチャ」を取り入れました。ボッチャはヨーロッパで生まれた、重度脳性麻痺や四肢の重度機能障がいがあっても楽しめるスポーツで、パラリンピックの正式種目にもなっています。

プロジェクトは当初、順調に進んでいるように思えましたが、軌道に乗り始めると同時に見えてきたのは、彼らに任せられる仕事が限定的になってしまうという課題です。ソミックワンの事業内容はグループの各事業所や拠点の清掃が中心。就労時間も6時間と限定されています。ソミックワンの仕事内容だけでは可能性を広げることに限界がある。そう感じ始めていたのです。

そこで次に取り組んだのは、グループ全体の中から新たな仕事に挑戦してもらうことで、障がいのある社員の成長を促進する「ステップアップ実習」制度の導入でした。実はこの制度の背景には、ソミックエンジニアリングでの成功体験がありました。グループ内製品の梱包や出荷を担うソミックエンジニアリングでは、以前から障がいのある方を採用し、特別な配慮なしに職場の仲間が自然に支え合う環境ができていました。また、ソミック石川で働いていた方が体調を崩した際、復職時にソミックワンで生活リズムを整えたあとで、ソミックエンジニアリングで業務に復帰したという事例もありました。これらのケースを元に「ソミックワン(清掃・軽作業)→ソミックエンジニアリング(梱包・出荷)→ ソミック石川(部品製造)」というステップアップの流れをつくり、最終的には製造現場で活躍できる人財として育成するという狙いがにはあります。

この制度によって実現できること。それは、収入面における生活の自立です。この道があることによって、将来的に「1人暮らしをしたい」「結婚して家庭を持ちたい」といった夢や希望につながってほしい。そのような想いで、この制度の運用を始めています。

働きがいや生きがいは、誰にも平等にあってほしい

今後、ソミックグループではさらに取り組みを拡大していきたいと考えています。そのためにも、障がいのある社員に任せられる仕事の幅を、より一層広げていきたい。現在中心となっているソミックワンに限らず、グループ全体に広げていけるといいと考えています。

そこに向けた一つの試みが、「SOMIC N1 lab Iwata」で始まっています。社内向けコーヒーサービス「One Café」です。これは障がいがある社員の可能性をグループ社員と一緒に広げたい、そして「人との関係のなかで、障がいのある方々が、働きがいや生きがいを感じるきっかけになってほしい」という想いからはじまったもの。

現在は月1回のペースで実施しており、平均して100杯が完売するほどの大好評企画です。目指しているのは、障がい者雇用を前面に押し出さず、おいしいコーヒーを提供し、自然な交流の場をつくること。保健所の許可や施設設備に課題もありますが、今後は社外に向けてサービスを提供していく構想も検討中です。

コーヒーサービスに限らず、障がいがある社員のキャリアの選択肢の幅をどんどん広げていくことができれば、彼らにとってソミックという場が自己実現の場になっていくかもしれない。そしていつか、障がいのある方とそうでない方が分け隔てなく、自然にひとつの空間を共有する場をつくれるかもしれない。そんな理想を追い求めながら、これからも障がい者雇用のあり方を模索していきます。