◉プロジェクトの概要

消費電力データを可視化する電力計開発プロジェクトは、私たちソミックグループが新たな価値創出を目指した新規事業の一つです。シリコンバレーに拠点を置くデバイス・アンリミテッド(以下、DU)社と共に、製造業の現場である工場において、設備単位でどれだけの電力が使われているのかを詳細に見える化し、そのデータを集積、解析することで、カーボンニュートラルの達成に向けた足がかりをつくるというもの。それは、持続可能な社会をつくるうえで、必要不可欠なプロジェクトだと考えています。

◉この記事のポイント

- 社会課題を「自分たちゴト化」して考えると、事業のヒントが見えてくる。

- 事業検討にあたって、自分たちが培ってきたものと社会課題の接点を考える。

- 自分たちだけでやろうとせず、ビジョンをともにするパートナーと共創する。

◉この記事の見出し

- 製造業の、そして、社会の持続可能な未来に向けて

- ビジョンを共有するパートナーとともに

- 社内のインパクトを、社会のインパクトに変えていく

◉プロジェクトメンバー

(株)ソミック石川 CPS生技部部長。2002年入社。2025年より現職。IoTやAI、シミュレーション、デバイス開発などのDX関連業務を推進。

(株)ソミック石川 CPS生技部Digital Connect室室長。1987年入社。2025年より現職。工場IoT展開を中心に工場DXに取り組む。

※CPS(サイバーフィジカルシステム)生技部は、生産設備に関わるスマートファクトリー、IoT、AIなどのテクノロジーを推進する部署。

◉パートナー

シリコンバレーに拠点を構えるスタートアップであり、カーボンニュートラルの実現に向け、電力量を“見える化”するIoT電力計の共同開発に取り組んでいる。

製造業の、そして、社会の持続可能な未来に向けて

今世界中が、持続可能な社会を実現するために、カーボンニュートラル(CO2排出量ゼロ)の達成へと舵を切り始めています。製造業におけるカーボンニュートラルとは、生産工程で発生する温室効果ガスの排出量を削減・吸収・除去し、差し引きゼロにすること。特にヨーロッパにおいてその動きは顕著であり、一例としてメルセデス・ベンツは2039年までにその実現を具体的な目標として掲げました。同時に彼らは、今後、協業するサプライヤーに対しても、カーボンニュートラルを要求。CO2排出の回避、削減に協力できなければ撤退せざるを得ない状況になっており、まさに事業継続における死活問題となっています。まだ国内の自動車メーカーにおいてはそこまで具体的な動きは見えていないものの、社会の持続可能性のために、今後、同様の動きが起こるのは間違いありません。

カーボンニュートラル達成に向けた第一歩は、電力消費量の詳細で正確な把握です。というのも、見える化しないことには、改善策や対策を練ることができないからです。だからこそ、日々の製造業務の中で、どれだけのエネルギーを消費しているのかを知ることがスタートラインになります。グローバルにモノづくりを進める私たちにとって、カーボンニュートラルの問題は他人事ではない。そういった問題意識を背景に、社内で議論を始めたちょうどその頃、経済産業省からカーボンフットプリント(CFP)の算出に向けたトライアルに参加しないかという要請がありました。これは、製造業各社が自分たちでカーボンニュートラルを目指せるようなガイドラインをつくるというプロジェクトでしたが、参加してみてわかったのは、電力消費量の算出は一筋縄ではいかないということ。この事実をきっかけに、ソミックグループでは「電力計」の開発の必要性を強く感じ始めました。

工場全体の電力消費は電力会社からの明細を見ればわかりますが、カーボンニュートラルの達成に向けて必要になるのは、工程ごと、設備ごと、製品ごと、一分ごとの電力計算です。それを可能にするプロダクトはすでに世の中にあったものの、一台10万円はする代物で、且つ取り付けには専門的な知識と技術を要する難しいものが多く、これを工場内で動くすべての機器に取りつけようとすると、それだけで数億円という規模の投資になってしまう恐れがありました。言ってしまえば、付加価値を生み出さないものに数億もの投資をする余力は、中小企業にはありません。けれど、いつ日本にもカーボンニュートラルへの要求の波がくるかはわからない。であるならば、規模に関わらず、全国の製造業各社が、安く、簡単に導入できる電力計を開発できないか。それによって、会社の、社会の持続可能性に貢献するようなイノベーションを起こせないか。こうして、電力計開発のプロジェクトが動き出しました。

ビジョンを共有するパートナーとともに

いかに低価格で、いかに導入ハードルを下げた電力計を開発するか。その模索を始めた頃、DU社との出会いがありました。彼らはシリコンバレーに拠点を構えるスタートアップ企業であり、中小企業をターゲットとしたIoTソリューションである「data-pump」をコンセプトとしたプロダクトの開発に取り組んでいました。「data-pump」は、製造ラインからさまざまなデータをポンプのように吸い上げ、クラウドに集積して活用するというもの。その技術を活かして、思い描いていた電力計をつくり、カーボンニュートラルの達成に近づけないか。そう考え、ソミックグループはDU社との協業を決定しました。

このプロジェクトの本質は、カーボンニュートラルへの第一歩を踏み出そうとしている中小企業に、安く、簡単に電力消費量を見える化するソリューションを届けること。その目的を果たすために、プロダクト開発においてはいくつかの課題を乗り越える必要がありました。

①技術的な課題

DU社の「data-pump」は、開発当初、OA機器であるプリンター業界の環境と技術を基盤としていたため、国内の製造業、特に日本の基幹産業のひとつである自動車産業で使用するには、電圧の仕様やデータのサンプリング周期など、抜本的に変更しなければならないポイントがありました。特にデータサンプリングについては、10分間隔から1秒間隔まで、さまざまな周期の仕様を試したうえで、最終的には1分単位のサンプリングをデフォルトにすることが、製造現場のニーズにもっとも汎用的に応えられるという結論を導き出しました。

②コスト的な問題

私たちの工場には約4000台の機械設備が存在し、一つひとつの設備に個別に電力計を設置するには、コストと時間の両面で大きな負担になります。当初は工場全体に一括して導入することを考えていましたが、現場との綿密な打ち合わせを繰り返しながら優先度を決め、まずは出島的に10台程度の少量設置からスタートして実地検証を行い、これを踏まえ250台の機械に大規模導入する戦略を取りました。

③現場からの理解の問題

私たちの工場は、言ってしまえば、数十年にわたり大きな変化をせずにここまで来ています。そのような状況で、近年言われはじめたカーボンニュートラル達成に向けた取り組みに対して、現場からは「なんのためにそんなことをするのか」という声が上がりました。そのときに私たちが感じたことは、新たな仕組みや考え方の導入に際しての、価値観の変革、そのための認識合わせの必要性です。社会の課題を、どれだけ「自分たちゴト化」できるのか。これは私たちにとっても、また、製造業各社にとっても引き続き課題だと考えています。

社内のインパクトを、社会のインパクトに変えていく

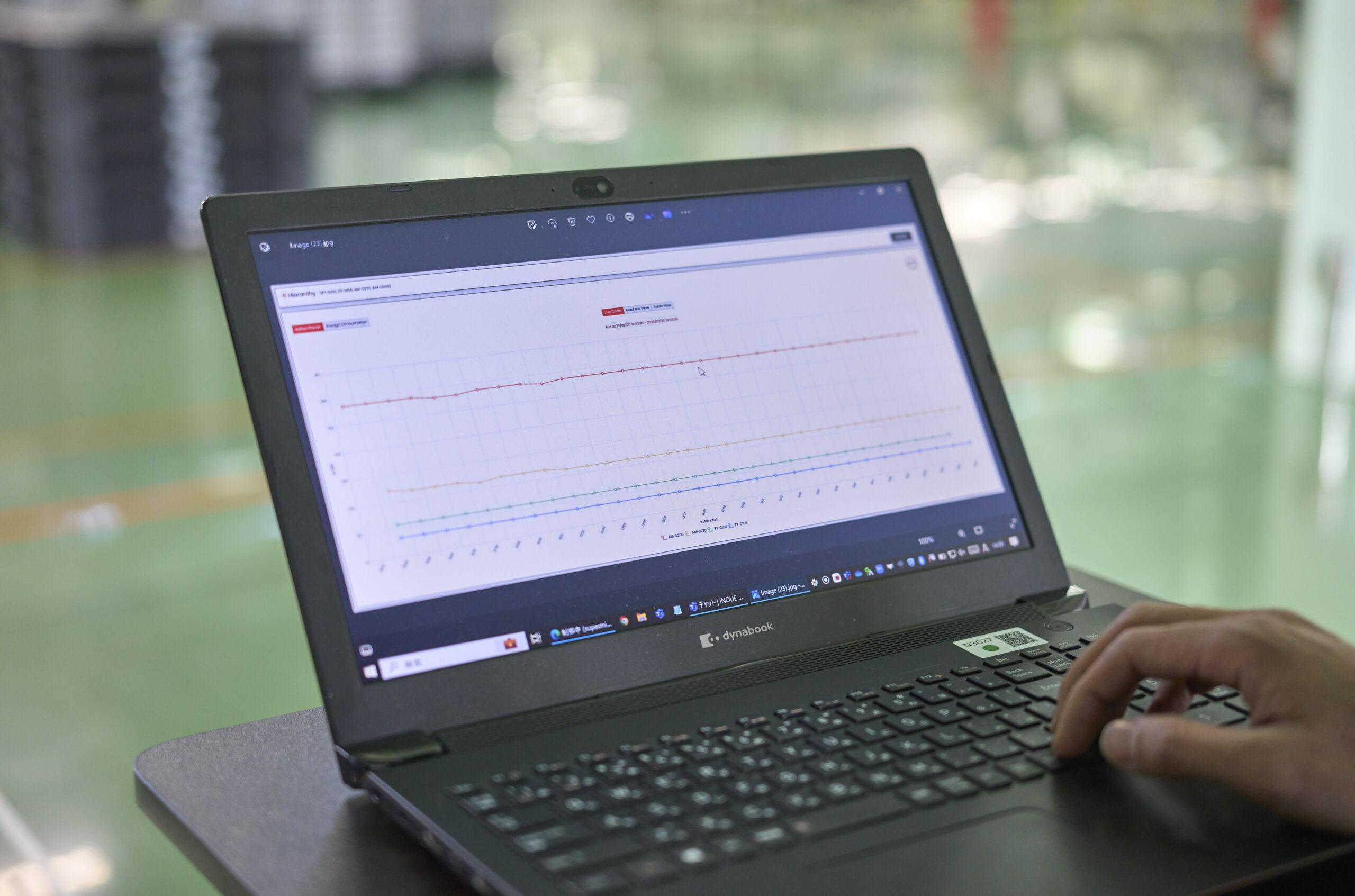

数々の課題と向き合いながら、「安くて簡単」なプロダクトを目指した私たちの電力計は、「同業他社製品と比較しても安価」「「今ある工場の配線に取りつけるだけ」「運用もラクラク」というかたちで結実しています。この電力計をつなげることで、どんな会社でも自社工場の使用電力を設備単位で詳細に見える化でき、カーボンニュートラルへの一歩目を踏み出すことができるようになる。そんな未来は、すぐそこに来ています。

今回のプロジェクトを振り返り、大切だったポイントは二つあります。

ひとつは、ボールジョイントを長きにわたって作りつづけてきた私たち自身が、現状に危機感を持ち、何か新しい価値を生み出す決意をしたこと。その決意が、私たちの視点を外に向けさせ、自分たちがこれまで培ってきたものと、世の中との接点を見つけることができました。もうひとつは、これだけ社会や外部環境が劇的なスピードで変わっていく中で、「必要なものはすべて内製し、技術を手の内化する」という、これまでの製造業の方法論では、スピード感が追いつかないということ。だからこそ、ビジョンを共有する外部パートナーと組むことで、新しい価値をスピーディーに創ることが重要だと感じています。

2025年4月現在、プロジェクトは、拡販のフェーズに入っています。まずは製造業からとは考えていますが、カーボンニュートラルの取り組みが必要なのは何も製造業だけではなく、あらゆる業界に求められています。そこには大きなマーケットがあるはずです。また、見える化はあくまでもスタート地点で、重要なのは見える化されたデータを元に、どうカイゼンしていくかということであり、そこには、私たちがこれまで培ってきたカイゼン力が存分に活きてくるはずです。創業100年を超える企業が新しい事業を生み出すことができた、という社内のインパクトを、次は社会へのインパクトに変えていく。私たちの挑戦は、まだ、始まったばかりです。